?

План.

I. Введение

4. Физические свойства древесины

4.1. Свойства, определяющие внешний вид дуба

4.1.1. Цвет

4.1.2. Блеск

4.1.3. Текстура

4.2. Влажность

4.3. Усушка и разбухание

4.3.1. Усушка

4.3.2. Разбухание

4.4. Плотность

5. Пороки древесины (дуба).

6. Промышленное использование древесины (дуба).

III. Список используемой литературы.

I. Введение.

Наша страна по запасам древесины является самой богатой в мире: около 30% всей территории занимают леса. Особенно велики у нас запасы хвойных лесов, дающих наиболее ценную древесину, применяемую в строительстве.

Древесина служит исходным сырьем для выработки более двадцати тысяч продуктов и изделий и используется в различных отраслях народного хозяйства:

-как пиломатериалы (бревно, брус, доска, рейка);

как деревянные строительные конструкции (сруб, опалубка, строительные леса);

-как отделочный материал (фанера, паркет, настенные панели, деревянные потолки, плинтусы и уголки, столярные плиты);

- в мебельном производстве;

-как поделочный материал.

Ценность различных пород древесины заключается в их прочности, долговечности и неповторимости рисунка. Такая древесина используется для изготовления красивой мебели, паркета, дверей, различных предметов интерьера.

Как строительный материал древесина обладает рядом положительных свойств: высокой прочностью при небольшом объемном весе, достаточной упругостью и малой теплопроводностью. В благоприятных условиях эксплуатации деревянные постройки и строительные детали сохраняются очень долго. Благодаря этим качествам и относительно невысокой стоимости древесина широко применяется в строительстве.

Широкому использованию древесины способствуют её высокие физико-механические качества. Хорошая обрабатываемость. А также эффективные способы изменения отдельных свойств древесины путем химической и механической обработки.

К недостаткам древесины как строительного материала можно отнести следующие свойства:

-анизотропность, т. е. неоднородность строения, обуславливающую различие показателей прочности и теплопроводности вдоль и поперек волокон, что затрудняет применение древесины в строительстве;

-гигроскопичность- способность поглощать и отдавать влагу при изменении влажности и температуры окружающего воздуха, что ведет к набуханию или усушке древесины с изменением ее объема;

-загниваемость, выражающаяся в способности древесины разрушаться под действием микроорганизмов;

- сгораемость и легкая воспламеняемость, делающие деревянные постройки и конструкции огнеопасными;

- изменение прочности даже в пределах одной и той же породы в зависимости от условий роста дерева или наличия тех или иных пороков.

Наибольшее значение в столярном деле имеют не хвойные, а лиственные породы. Из многообразия лиственных пород в первую очередь следует выделить дуб.

Дуб – очень ценная сосудистая порода с темно-бурым и желтовато-коричневым ядром и узкой желтовато-белой заболонью. На поперечном разрезе в ранней зоне годичного слоя видны крупные сосуды, а в темной поздней зоне – светлые радиальные пламевидные сердцевинные лучи. Древесина дуба плотная, прочная, стойкая к гниению, имеет красивую текстуру; хорошо гнется и поддается механической обработке. В связи с дефицитом этой древесины применяется в виде строганого шпона, а также в виде массивных деталей. Кроме мебели, из дуба изготавливают паркет, бочки для вина и пива, детали оборудования в машиностроении и др. В мебельном производстве высоко ценится мореный дуб, имеющий темно-серый, почти черный цвет. Из коры и древесины дуба получают дубильно-экстрактивные вещества, используемые для выделки кож, меха и др.

II. Строение и свойства древесины (дуба).

1. Макростроение древесины дуба

Макроструктурой называют строение дерева и древесины, видимое невооружённым глазом или через лупу.

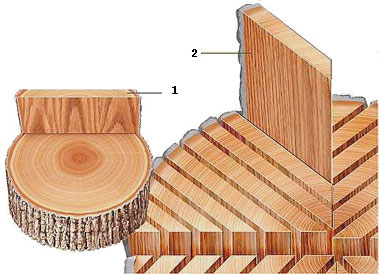

Распилы древесины:

а) продольный распил - проходит через сердцевину ствола.

б) тангенциальный распил - проходит вдоль ствола, но удален от сердцевины на разное расстояние.

в) поперечный распил - проходит перпендикулярно оси ствола и образует торцевую плоскость.

На поперечном разрезе ствола древесного растения можно выделить следующие основные макроструктурные единицы древесины:

-Кора

-Камбий

-Заболонь древесина

-Ядро

-Сердцевина

Кора предохраняет дерево от воздействия внешней среды. Кора на поперечном разрезе ствола имеет форму кольца темнее древесины. Она имеет наружную часть – кожицу, среднюю часть – пробковый слой и внутреннюю часть – луб, который проводит продукты фотосинтеза от кроны в ствол и корни. Кора ежегодно нарастает в толщину, но не достигает такой же величины как древесины из-за малой величины прироста и постепенного отпадания наружных слоев в виде чешуи. Толщина коры уменьшается по направлению к вершине.

Камбий – образовательная ткань в корнях и стеблях, расположен однорядным цилиндрическим слоем (в виде кольца на поперечном срезе) Ежегодно в вегетативный период камбий откладывает в сторону коры клетки луба и внутрь ствола, в значительно большем объеме - клетки древесины. Деление клеток камбиального слоя начинается весной и заканчивается осенью.

Древесина – сложная ткань древесных растений, проводящая воду и растворенные в ней минеральные соли; основная масса ствола, корней и ветвей.

На поперечном разрезе древесины можно различить концентрические слои прироста, называемые годичными кольцами, светлее к поверхности дерева и темнее у центра. Светлая часть древесины называется заболонью, а темная – ядром.

Заболонь - молодые живые клетки, в растущем дереве. По заболони движется влага с растворенными в ней минеральными веществами.

Ядро состоит из мертвых клеток и не принимает участие в физиологических процессах, но обеспечивает прочность стволу дерева.

В зависимости от наличия ядра и заболони древесины породы делят на ядровые и заболонные, не имеющие ядра.

Дуб относится к ядровым породам. У дуба образование ядра начинается рано: на 8-12 год. С возрастом диаметр ствола увеличивается, и доля ядра возрастает за счет перехода части заболонной древесины в ядровую. Так, у дуба объем ядра при диаметре 15 см составляет примерно 50% объема заболони, при диаметре 30 см ядро в 3-5 раз больше заболони по объему, а при диаметре 60см на заболонь приходится 10% объема ядра.

Сердцевина находится в центре ствола и проходит по всей его длине. Поэтому древесина ствола (часть ствола от луба до сердцевины) в поперечном разрезе состоит из ряда концентрических, так называемых, годичных колец, располагающихся вокруг сердцевины. Она представляет собой слабую ткань первичного образования, которая легко поддается загниванию.

На радиальном и тангенциальном разрезах ствола отчетливо видны годичные слои, причем на радиальном они имеют вид прямых или наклонных линий, а на тангенциальном – параболических кривых.

Каждый годичный слой состоит из двух зон: внутренней светлой – ранней, образовавшейся весной, и наружной темной – поздней, образовавшейся к концу лета, называемых соответственно ранней и поздней древесиной. Ранняя древесина более пористая и слабая, чем летняя. В зависимости от условий роста слои бывают различной ширины.

Так у дуба наиболее широкая заболонь наблюдается в стволах деревьев произрастающих на солонцовых почвах, а наименьшая – в пойменных дубравах. Прочность древесины зависит не от ширины годичного слоя, а от степени развитости поздней древесины. Чем выше содержание в годичных слоях поздней древесины, тем прочнее материал.

На поперечном разрезе ствола дуба заметны узкие радиальные линии, сердцевинные лучи, направленные от коры к сердцевине; на радиальном разрезе они имеют вид широких и узких лент, а на тангенциальном – коротких, слегка утолщенных штрихов. В растущем дереве сердцевинные лучи служат для перемещения влаги и питательных веществ в горизонтальном направлении и для хранения запасных питательных веществ зимой. Число сердцевинных лучей в древесине очень велико и зависит от породы и от условий произрастания. У дуба на долю сердцевидных лучей приходится около 15% общего объема древесины (примерно в 2.5 – 3 раза больше, чем в древесине хвойных пород).

Дуб относится к ядровым, кольцесосудистым породам деревьев. Годичные слои дуба состоят из одного или нескольких рядов сосудов, образующих пористое кольцо. Крупные сосуды располагаются в ранней зоне в один, два ряда. Мелкие сосуды группируются в поздней зоне и образуют вместе с паренхимными клетками рисунок в виде радиальных полосок, волнистых линий в виде светлых язычков пламени вдоль границы годичных слоев, а также отдельных черточек или точек. Диаметр крупных сосудов 0,2…0,4 мм, мелких – 0, 016…0, 1мм. Длина сосудов обычно не превышает 10см, но у дуба достигает 3,6 м. По радиусу ствола размер сосудов увеличивается от сердцевины к коре, по высоте ствола число сосудов и площадь их сечения возрастают по направлению от комля к вершине. Сосуды являются слабыми элементами и понижают прочность древесины.

Сосуды представляют собой вертикальные трубки, составленные из члеников широкополостных клеток. Сосуды между собой сообщаются через поры в стенках. Древесина дуба имеет верхнее, “живое” кольцо (заболонь, с толщиной 2-3 см) и ядро, которое особым образом самоконсервируется. Процесс образования ядра в дубе заключается в отмирании клеток и заполнении их выростами клеток паренхимы (тиллы).

Паренхимные клетки древесины выполняют запасающую функцию и осуществляют диффузное передвижение пластических веществ. В них содержатся дубильные вещества, крахмал, соли кальция, смолы, камеди и др. Закупорка сосудов и проводящих путей тиллами снижает проницаемость ядровой древесины для жидкости и воздуха. Вследствие этого древесина ядра становится более плотной и приобретает специфические физические свойства.

2. Микростроение древесины дуба

Строение древесины, видимое в микроскоп, называется микроструктурой.

Если посмотреть на тонкий распил древесины под микроскопом, можно увидеть, что она состоит из тканей, образованных клетками.

Древесина лиственных пород в отличии от хвойных состоит из большего набора основных анатомических элементов и их переходных форм.

Все виды растительных клеток по форме можно разделить на две основные группы:

-паренхимные

-прозенхимные

Паренхимные (от лат. раг - равный и гр. ёпсИута - налитое) клетки имеют округлую или многогранную форму с примерно одинаковыми размерами по трем направлениям (0,01 ...0,1 мм), оболочки клеток обычно тонкие.

Прозенхимные (от гр.ргоз - по направлению к...) клетки имеют сильно вытянутую, напоминающую волокно форму (диаметр таких клеток 0,01 ...0,05 мм, длина 0,5...3,

иногда до 8 мм) и часто утолщенные оболочки.

Древесина растущего дерева в основном состоит из мертвых клеток, и лишь часть

клеток (паренхимные) сохраняет живой протопласт.

Совокупность клеток одинакового строения, выполняющих одни и те же функции, образует ткани.

. В растущем дереве представлены следующие типы тканей:

1) покровные, расположенные на самой поверхности растения;

2) механические, придающие прочность телу растения;

3) проводящие, служащие для проведения воды с растворенными в ней питательными веществами;

4) запасающие, являющиеся хранилищами запасных питательных веществ (Сахаров, крахмала и др.);

5) образовательные, функцией которых является образование новых клеток путем многократного деления;

6) ассимиляционные, усваивающие углекислоту в процессе фотосинтеза.

Древесина лиственных пород в отличие от хвойных состоит из большего набора основных анатомических элементов и их переходных форм, расположенных менее упорядоченно.

В состав древесины лиственных пород входят:

- проводящие элементы - сосуды и трахеиды,

-механические элементы - волокна либриформа

- запасающие элементы - паренхимные клетки.

Между этими основными видами элементов встречаются переходные (промежуточные) формы; это еще более усложняет строение древесины лиственных пород.

Проводящую функцию у дуба выполняют сосуды и трахеиды (сосудистые, а также

волокнистые); механическую - волокна либриформа и (или) волокнистые трахеиды, запасающую - паренхимные клетки.

Сосуды - типичные водопроводящие элементы только лиственных пород, представляют собой длинные тонкостенные трубки, образовавшиеся из длинного вертикального ряда коротких клеток, называемых члениками сосудов, путем растворения перегородок между ними. Если при этом в перегородке образуется одно большое округлое отверстие, такая перфорация называется простой. Если после растворения в перегородке остается ряд полос, между которыми расположены щелевидные отверстия, то такая перфорация называется лестничной. У многих пород встречается какой-либо один тип перфораций в сосудах, например: у дуба только простые. После соединения клеток, образующих сосуд, протоплазма и ядро отмирают и сосуды превращаются в мертвые капиллярные трубки, заполненные водой. В крупных сосудах диаметр члеников большой, длина же их нередко меньше диаметра; перегородки между члениками перпендикулярны длине сосуда, перфорации простые.

На рисунке показана объемная схема древесины типичной кольцесосудистой породы -дуба.

Схема микроскопического строения древесины дуба: 1 - годичный слой; 2 - сосуды; 3 - крупный сосуд ранней зоны; 4 - узкий сосуд поздней зоны; 5 широкий сердцевинный луч; 6 - узкий сердцевинный луч; 7 – либриформ

Форма члеников сосудов может быть различной - от веретенообразной в мелких сосудах до цилиндрической или бочкообразной в крупных сосудах; длина их в ранней древесине кольцесосудистых лиственных пород (крупные сосуды) от 0,23 до 0,39 мм, а в поздней древесине (мелкие сосуды) от 0,27 до 0,58 мм.

Детали строения сосудов: а - членик сосуда с лестничной перфорацией; б - два членика сосуда с простой перфорацией; в - спиральный сосуд; г - типы окаймленных пор на стенках сосудов; д - сосуд с тиллами; 1 - округлые поры (береза); 2- ромбовидные поры (клен); 3- многогранные поры (вяз); 4 - стенка сосуда; 5 - тиллы.

Между собой сосуды сообщаются через окаймленные поры, а с примыкающими паренхимными клетками - через полуокаймленные поры. Благодаря концевым и промежуточным контактам сосудов создается единая пространственно разветвленная водопроводящая система. Из этой системы выключаются сосуды, в которые через

окаймленные поры вдаются выросты горизонтально расположенных паренхимных клеток - тиллы. Эти мешковидные образования с одревесневшими оболочками обычно закупоривают сосуды в процессе формирования ядра.

Трахеиды у лиственных пород могут быть двух типов: сосудистые и волокнистые.

Сосудистые трахеиды - водопроводящие элементы, длина около 0,5 мм; по своей форме, размерам, а также по расположению пор они сходны с члениками мелких сосудов; стенки их снабжены спиральными утолщениями. Сосудистую трахеиду можно рассматривать как промежуточный элемент между типичной трахеидой и члеником сосуда.

Волокнистая трахеида - переходный элемент от трахеиды к волокну либриформа; она имеет форму длинного волокна с заостренными концами, толстую оболочку и малую полость; поры на стенках мелкие с отверстием щелевидной формы. От волокон либриформа волокнистые трахеиды отличаются несколько меньшей толщиной стенок и наличием ясно окаймленных пор, в то время как у волокон либриформа поры простые.

В древесине дуба есть трахеиды обоих типов.

Либриформ - главная составная часть древесины лиственных пород. Волокна либриформа представляют собой прозенхимные клетки веретенообразной формы с толстыми одревесневшими стенками, малой полостью и минимальным количеством простых пор на стенках; сбоку поры видны, как узкие щели, расположенные по спирали (косые щелевидные поры). В большинстве случаев заостренные концы волокон либриформа гладкие, но у некоторых пород они расщеплены или имеют зазубрины (у бука, эвкалипта), в результате чего достигается более плотное соединение волокон между собой. Длина волокон либриформа колеблется от 0,3 до 2 мм, а толщина - от 0,02 до 0,05 мм.

Вполне сформировавшиеся волокна либриформа лишены живого содержимого, и полости их заполнены воздухом. У дуба стенки волокон либриформа сильно утолщены.

По радиусу ствола размеры волокон либриформа и толщина их стенок увеличиваются в направлении от сердцевины к коре, достигают максимума, после чего остаются неизменными или несколько уменьшаются. По высоте ствола длина волокон либриформа и толщина их стенок убывают в направлении от комля к вершине

Элементы древесины лиственных пород: а - сосудистая трахеида; б - волокнистая трахеида; в - волокно либриформа; г - волокно перегородчатого либриформа; д - тяж древесной паренхимы; е - веретенообразная клетка древесной паренхимы; ж - клетки сердцевинных лучей.

От количества либриформа и размеров отдельных волокон, главным образом от толщины их стенок, зависят плотность и прочность древесины лиственных пород.

Размеры волокон либриформа зависят от условий произрастания: с улучшением этих условий увеличивается длина волокон и толщина их оболочек.

.

Паренхимные клетки. Паренхимные клетки занимают от 8 до 40 % объема древесины ствола.

Распределение древесной паренхимы в годичном слое зависит от породы и имеет большое диагностическое значение.

Они образуют единую систему из горизонтально ориентированных клеток (сердцевинные лучи) и вертикально ориентированных клеток (осевая древесинная паренхима).

По ширине сердцевинные лучи лиственных пород имеют от одного до нескольких десятков рядов клеток (широкие лучи дуба), а по высоте - от нескольких рядов до нескольких десятков или даже сотен рядов клеток (дуб).

На тангенциальном разрезе однорядные (по ширине) сердцевинные лучи имеют вид вертикальной цепочки клеток, а многорядные - форму веретена. У отдельных пород клетки верхнего и нижнего ряда (краевые) вытянуты не вдоль, а поперек луча и называются стоячими, такие лучи носят название разнородных.

Древесинная паренхима хотя и занимает значительно меньший объем, чем сердцевинные лучи, но у некоторых пород на ее долю приходится несколько процентов от общего объема древесины.

Чаще встречаются так называемые тяжи древесинной паренхимы, представляющие собой вертикальные ряды клеток с простыми порами. Полости клеток тяжа заполнены

содержимым. Веретеновидные паренхимные клетки обычно лишены содержимого, поэтому их труднее обнаружить среди тонкостенных волокон либриформа и крупнополостных трахеид.

На поперечном разрезе расположение древесной паренхимы различно. У дуба оно не связано с расположением сосудов, у других пород (у ясеня) паренхима группируется вблизи сосудов.

Различают следующие основные типы распределения древесной паренхимы:

-рассеянная (диффузная) паренхима, когда клетки ее распределены по годичному слою более или менее равномерно (береза, бук и др.);

-приграничная (терминальная) паренхима, когда годичный слой оканчивается одним или несколькими рядами древесной паренхимы (ива, клены и др.);

-тангенциальная (метатрахеальная) паренхима, когда клетки ее образуют тангенциальные ряды в поздней зоне годичных слоев (дуб);

-околососудистая (вазицентрическая) паренхима, когда клетки ее группируются около сосудов.

Содержание различных элементов в древесине дуба.

| Порода | Содержание, % от общего объема древесины. |

|||

| волокон либриформа | сосудов | сердцевинных лучей | древесной паренхимы |

|

| Дуб | 43,5-48 | 16-22 | 21,5-28 | 8-13,5 |

3. Химические свойства древесины

Древесина состоит преимущественно из органических веществ(99 % общей массы), в состав которых входят углерод (С), водород (Н), кислород (О) и немного азота (К).

Элементный химический состав древесины разных пород практически одинаков.

Абсолютно сухая древесина в среднем содержит 49...50 % углерода, 43...44% кислорода, 6 % водорода и всего лишь 0,1 ...0,3 % азота. Условия произрастания также практически не отражаются на содержании основных элементов.

Элементный химический состав древесины ствола и ветвей различается мало.

При сжигании древесины остается ее неорганическая часть – зола.

В состав золы входят натрий, магний; в меньших количествах фосфор, сера и другие элементы. Большая часть (75... 90 %) образованных ими минеральных веществ нерастворима в воде. Среди растворимых веществ преобладают карбонаты калия и натрия, а среди нерастворимых - соли кальция.

Больше золы дает кора. Так, стволовая древесина дуба образовала при сгорании 0,35 % золы, а кора - 7,2 %. Древесина ветвей образует больше золы, чем древесина ствола: ветви березы дают при сгорании 0,64 % золы, а стволовая древесина - 0,16 %. Древесина верхней части ствола дает больше золы, чем нижняя.

Входящие в состав древесины основные химические элементы (С, Н и О) образуют сложные органические вещества.

Главнейшие из них образуют клеточную оболочку (целлюлоза, лигнин, гемицеллюлозы - пентозаны и гексозаны) и составляют 90-95% массы абсолютно сухой древесины. Остальные вещества называются экстрактивными, т. е. извлекаемыми различными растворителями без заметного изменения состава древесины; из них наибольшее значение имеют дубильные вещества и смолы.

Схема химического состава древесины

Целлюлоза - линейный полимер, полисахарид с длинной гибкой цепной молекулой. Формула целлюлозы (С6Н10О5)n, где n степень полимеризации, составляющая 5000... 10000. Это очень стойкое вещество, не растворимое в воде и обычных органических растворителях (спирте, эфире и др.), белого цвета, плотностью 1,54...1,58 г/см3.

Гемицеллюлозы - группа полисахаридов, в которую входят пентозаны (С5Н8О4)n, содержащие пять атомов углерода в элементарном звене, и гексозаны (С6Н10О5)n, имеющие, как и целлюлоза, шесть атомов углерода в звене. Однако у всех гемицеллюлоз степень полимеризации гораздо меньше (60... 200), что свидетельствует о более коротких, чем у целлюлозы, цепочках молекул.

Лигнин - аморфный полимер ароматической природы (полифенол) сложного строения; содержит больше углерода и меньше кислорода, чем целлюлоза. Лигнин химически менее стоек, легко окисляется, взаимодействует с хлором, растворяется при нагревании в щелочах, водных растворах сернистой кислоты и ее кислых солей. Цвет лигнина (от светло-желтого до темно-коричневого) зависит от способа его выделения из древесины; плотность 1,25... 1,45 г/см3.

Кроме основных органических веществ в древесине содержится сравнительно небольшое количество экстрактивных веществ (таннинов, смол, камедей, пектинов, жиров и др.), растворимых в воде, спирте или эфире

Химический состав древесины дуба, %

| Порода | Целлюлоза | Лигнин | Пентозаны | Гексозаны | Зола | Экстрактивные вещества, растворимые |

|

| в эфире | в воде |

||||||

| Дуб | 38,9 | 23,8 | 28,8 | -- | 0,3 | 0,6 | 1,8 |

У дуба целлюлозы несколько больше в ядре. Древесина дуба (ядро и заболонь) отличается повышенным содержанием водорастворимых экстрактивных веществ. Элементный химический состав коры мало отличается от состава древесины, но кора содержит гораздо меньше целлюлозы и значительно больше экстрактивных и минеральных веществ. В корке содержится суберин, которого нет в древесине.

Различие в химическом составе древесины заболони и ядра дуба.

| Часть древесины | Состав, % от массы в абсолютно сухом состоянии |

||||

| целлюлозы, свободной от пентозанов | лигнина | пентозанов | дубильных веществ | золы |

|

| Заболонь | 31,52 | 22,35 | 19,47 | 3,9 | 0,58 |

| Ядро | 32,91 | 21,07 | 24,42 | 10,1 | 0,20 |

4. Физические свойства древесины.

Свойства древесины, проявляющиеся при взаимодействии ее с внешней средой, но не связанные с изменением химического состава древесинного вещества, принято называть физическим.

Основные физические свойства:

-внешний вид;

-влажность;

-плотность;

-твёрдость и т.п.

4.1. Свойства, определяющие внешний вид дуба.

Внешний вид дуба характеризуется

- цветом

- блеском

- текстурой

4.1.1. Цвет древесины дуба.

Древесина поглощает падающее световое излучение избирательно и отраженный от нее световой поток имеет иной спектральный состав, чем падающий. От спектрального состава отраженного ею светового потока зависит определенное зрительное ощущение, называемое цветом.

Обычно для характеристики цвета древесины используют словесные описания, в основе которых лежат зрительные образы или символические понятия. Однако этому свойству древесины можно дать количественную оценку, используя методы колориметрии

- науки о цветовых измерениях. Для характеристики цвета необходимо установить численные значения трех показателей:

-цветового тона?

-чистоты Р

-светлоты p

Цветовой тон определяется длиной волны? чистого спектрального цвета.

Если спектральный цвет смешивается с белым цветом, степень чистоты или насыщенность его уменьшается. Таким образом показатель Р, изменяющийся от 100% до 0, характеризует степень разбавления спектрального цвета белым. Обычно цвета окружающих нас предметов не имеют максимальной насыщенности, т. е. отличаются от чистых спектральных.

Кроме этих двух показателей, характеризующих цветность, для полной оценки освещенного извне объекта необходимо знать светлоту цвета. Светлота определяется коэффициентом отражения р. Для белых поверхностей, отражающих максимальное количество световой энергии, коэффициент отражения близок к единице, для черных - приближается к нулю.

Характеристики цвета древесины можно установить при помощи атласа цветов, представляющего собой альбом с большим количеством накрасок. На отдельных страницах альбома размещены накраски одного цветового тона, но разной чистоты и светлоты. К исследуемой поверхности подбирают наиболее близкую по цвету накраску атласа. Каждой накраске соответствует определенный номер, по которому в таблице справочника, приложенного к атласу, находят значения?, Р и р.

Целлюлоза - основное вещество, из которого состоит древесина, - почти белого цвета. Все многообразие цветовых оттенков древесины придают ей вещества, заключенные в полостях клеток или пропитывающие их стенки - красящие и дубильные вещества, смолы и продукты их окисления. Древесина пород умеренного пояса окрашена бледно, а древесина пород тропического пояса имеет очень яркую окраску, интенсивность которой увеличивается с возрастом, что особенно заметно для ядровых пород. В оптимальных условиях роста для данной породы ее окраска бывает более яркой. Древесина многих пород изменяет цвет при выдержке под влиянием воздуха и света. Тем не менее, цвет многих пород настолько характерен, что может служить одним из признаков при их рас-

познавании. Изменение цвета древесины чаще всего указывает на поражение ее грибами.

В речной воде древесина дуба сильно темнеет в результате соединения дубильных веществ с солями железа. Этой же причиной объясняется и появление на поверхности дубовых пиломатериалов черных полос и пятен при распиловке сырой древесины.

Цвет - одна из важнейших характеристик внешнего вида древесины. Его учитывают при выборе пород для внутренней отделки помещений, изготовления мебели, музыкальных инструментов художественных поделок, спортивного инвентаря и т. д.

Цветовые характеристики древесины дуба.

| Порода | Цветовой тон, нм? | Чистота, % Р | Светлота, % р |

| Дуб - ядро | 581,5 | 53,1 | 29,9 |

4.1.2. Блеск древесины дуба.

Под блеском древесины понимают ее способность направленно отражать световой поток. Наибольший блеск наблюдается при освещении зеркальных, т.е. почти идеально гладких поверхностей. В отличие от них матовые поверхности, имеющие однородные неровности, отражают световой поток диффузно, т. е. равномерно во все стороны. Поверхности даже самым тщательным образом обработанной древесины приближаются к матовым и могут характеризоваться коэффициентом диффузного отражения (белизной).

Если на продольных разрезах древесины встречаются участки со сравнительно небольшими структурными неровностями, то появляются блики, отсветы.

Такой способностью обладают сердцевинные лучи на радиальных разрезах (расколах) древесины дуба.

Измерить блеск древесины можно специальными приборами, определяющими долю зеркально отраженного света в общем световом блеске. На этом принципе основан фотоэлектрический блескомер ФБ-2. Основные части прибора - фотометрическая головка, показывающий измерительный прибор (микроамперметр М-95) и блок питания с шунтирующими потенциометрами. Пучок параллельных лучей света из осветителя головки под углом 45° падает на исследуемую поверхность. Зеркально отраженные лучи через систему линз и диафрагму попадают на селеновый фотоэлемент, находящийся в приемном тубусе, также наклоненном под углом 45° к поверхности. В цепи фотоэлемента возникает фототок тем больший, чем выше степень блеска, которая измеряется в условных единицах (процентах). Наибольшая степень блеска была установлена у древесины осины, наименьшая - у фисташки (ядро).

Данные о блеске древесины дуба.

| Порода | Степень блеска, поверхности, % | Относительный показатель блеска (по отношению к радиальной поверхности) |

||

| радиальной | тангенциальной | радиальной | тангенциальной |

|

| Дуб | 6,79 | 5,90 | 0,42 | 0,36 |

4.1.3. Текстура дуба.

Текстурой называют рисунок, образующийся на поверхности древесины вследствие перерезания анатомических элементов. Чем сложнее строение древесины и разнообразнее сочетание отдельных элементов, тем богаче текстура. В строении древесины хвойных пород принимает участие сравнительно небольшое число типов упорядочение расположенных анатомических элементов, которые создают однообразную текстуру.

Для древесины лиственных пород со сложным строением, например у дуба, характерно наличие видимых невооруженным глазом крупных сосудов, более или менее широких сердцевинных лучей, особенно, если они темнее основного фона древесины и т.д. Это создает более богатую текстуру. Выбор направления разреза древесины определяет характер текстуры. Дуб как кольцесосудистая порода ценится своей текстурой и на тангенциальном разрезе.

Таким образом, текстура зависит от ширины годичных слоев, разницы в окраске между ранней и поздней древесиной, сердцевинных лучей, крупных сосудов, направления волокон. Очень большое значение имеет направление разреза. Так, если текстура определяется контрастом между ранней и поздней древесиной, более красивый рисунок получается на тангенциальном разрезе; сердцевинные лучи создают особенно красивую текстуру на радиальном разрезе.

Прозрачная отделка древесины лаками проявляет ее текстуру. Лаковое покрытие, имеющее близкий к древесине коэффициент преломления света, увеличивает прозрачность поверхностных слоев и способствует зрительному восприятию глубины текстуры.

Текстура дуба определяется на продольных разрезах шириной годичных слоев, разницей в окраске поздней и ранней древесины, а также ядра и заболони. Кроме того, важную роль в образовании текстуры играют перерезанные сосуды в ранних зонах и сердцевинные лучи, которые имеют вид поперечных полосок, крапинок на радиальных разрезах, продольных черточек и штрихов на тангенциальных. В комлевой части крупных деревьев нередка свилеватость. На радиальном разрезе такая текстура особенно красива.

4.2. Влажность

Древесина относится к гигроскопичным материалам, т.е. ее влажность зависит от состояния окружающей среды. Если образец древесины поместить в помещение с низкой температурой и высокой степенью насыщения, то он начнет впитывать влагу из окружающей среды (будет происходить процесс сорбции). Если же сырой образец древесины поместить в помещение с комнатными условиями, то из него начнет испаряться влага (процесс десорбции). Процессы и сорбции, и десорбции будут проходить до определенного предела, при котором влажность древесины соответствует окружающему ее воздуху. В этом случае процессы прекращаются, а влажность древесины будет называться устойчивой. Максимальное количество влаги, получаемой древесиной путем сорбции, называется влажностью предела насыщения и равно 30%. Процессы сорбции и десорбции взаимообратны.

Равновесная влажность - такое влажностное состояние древесины, при котором давление окружающей среды находится в равновесии с давлением жидкости в поверхностных слоях древесины. При равновесной влажности влажность сорбции равна влажности десорбции

Для количественной характеристики содержания воды в древесине используют показатель влажность.

Под влажностью (абсолютной) древесины понимают выраженное в процентах отношение массы влаги, содержащейся в данном объеме древесины, к массе сухой древесины:

где m - масса пробы (образца) влажной древесины; m0 - масса пробы (образца) абсолютно сухой древесины, г.

Для измерения влажности древесины применяют прямые и косвенные методы. Прямые методы основаны на выделении тем или иным способом влаги из древесины

Влагу можно отделить путем высушивания и определить влажность с высокой точностью, осуществляя следующую процедуру. В лабораторных условиях небольшие образцы древесины взвешивают на аналитических весах с точностью до 0,001 г и определяют начальную массу. Для того чтобы влажность образцов древесины во время взвешивания не изменялась, их помещают в стеклянные бюксы с притертыми крышками. Масса каждой бюксы определяется заранее на тех же весах. Образцы находятся в бюксах (но с открытыми крышками) и во время высушивания. Образец высушивают в сушильных шкафах, например, электрических шкафах. Высушивание проводится при температуре воздуха 103±2°С; бюксы с образцами находятся в шкафу до тех пор, пока не будет достигнуто постоянное значение массы. Если разница в отсчетах по весам при двух последних с интервалом 1-2 ч определениях составляет менее 0,002 г, считают, что достигнуто абсолютно сухое состояние древесины. Перед каждым определением массы бюксы закрывают крышками и охлаждают в сухом воздухе в эксикаторах - сосудах с безводным хлористым кальцием или серной кислотой при концентрации 94-100%.

Влажность вычисляют с точностью до 0,1% по формуле:

где m - масса бюксы, г; m2 - масса бюксы с образцом до высушивания, г; m3 - масса бюксы с образцом после высушивания, г.

Описанный простой и надежный метод определения влажности путем высушивания нашел широкое применение. Значительно реже для древесины используется другой прямой метод, основанный на отгонке воды с парами толуола.

Основной недостаток прямых методов заключается в том, что продолжительность процедуры очень велика. Этого недостатка лишены косвенные методы, основанные на измерении показателей других физических свойств, которые зависят от содержания

воды в древесине.

Наибольшее распространение получили кондуктометрические электровлагомеры, измеряющие электропроводность древесины. У таких приборов иголки датчика вдавливают

через боковую поверхность доски (заготовки) в древесину на глубину 10 мм. В современных приборах вводят данные о породе, а также температуре воздуха и сразу считывают значения влажности древесины в проц

и т.д.................

ДУБ . OAK .

РОД QUERCUS

Ареал

Дуб из семейства буковых. Это листопадные и вечнозеленые (в тро-пиках и субтропиках) деревья, рас-пространенные в умеренных и тропических зонах Северного полуша-рия. Род Quercus насчитывает около 600 видов. Наибольшее видовое разнообразие (около 200) — в Се-верной и Центральной Америке, немного уступают Восточная и Юго-Восточная Азия, Средиземноморье.

В России произрастает 20 видов дуба, кроме того, интродуцировано еще около полусотни. На территории европейской части нашей страны, в Западной, Центральной и Восточной Европе преобладают два лесообразующих вида.

Дуб черешчатый (обыкновен-ный ) (Quercus robur ) — зимостой-кое, засухоустойчивое растение высотой до 40 м. Толщина ствола старых деревьев достигает от 1 до 1,5 м, а у очень старых — несколь-ких метров. У старых деревьев ствол покрыт темно-серой, изре-занной глубокими продольными трещинами корой. В густом насаж-дении ствол стройный, высоко очи-щается от ветвей, несет компак-тную крону. При одиночном произ-растании — низкий толстый ствол с мощными, изогнутыми нижними ветвями, отходящими под прямым углом; крона густая, шатровидная. Листья собраны в пучок на концах укороченных побегов. Желуди на длинных плодоножках, буро-корич-невые с продольными полосами, плюска бокалообразная или полу-шаровидная.

Этот вид — главный эдификатор (лесообразующий вид) широколис-твенных лесов Русской равнины. Он поднимается в высоких широтах до подзоны тайги. Северная граница произрастания пролегает по линии Санкт-Петербург — Южный Урал. Дуб черешчатый растет в предгорь-ях Крыма и Кавказа. На его долю в дубовых лесах России и ближнего зарубежья приходится около 95%.

Другой лесообразующий вид — дуб скальный (Quercus petraca ). Листья его с клиновидным основа-нием на длинном (до 2,5 см) череш-ке. Желуди сидячие или на короткой плодоножке, без продольных полос на кожуре. Распускается и цветет позже дуба черешчатого. Этот вид — главный эдификатор лесов Карпат и Северного Кавказа. Помимо этих наиболее распрос-траненных видов на Кавказе произ-растают дуб грузинский (Q . iberica ), дуб Гартвисса (Q . hartwissiana ) и дуб имеретинский (Q . imtretina ). Два последних — эндемики.

На Дальнем Востоке преобладают дуб монгольский (Q . mongolica ) — засухоустойчивый и морозостойкий вид, главный эдификатор хвойно-широколиственных лесов Манчжурии, Приморья и Южного Сахалина — и дуб зубчатый (Q . clentata ), более теплолюбивый, распространенный в районах с мягким морским климатом.

Среди интродуцированных наибо-лее распространены дуб пробко-вый (Q . suber ) и дуб изменчивый (Q . variables ). Плантации этих де-ревьев на Черноморском побережье Кавказа составляют несколь-ко сотен гектаров.

Для культурных насаждений ис-пользуются американский красный дуб (Q . rubra ) и болотный дуб (Q . palustis ). Эти деревья быстро растут, хорошо переносят пересадку, что характерно для всех красных североа-мериканских дубов. У них крупные листья, которые осенью становятся красными, отчего деревья очень декоративны.

Зимний дуб . К этой группе дуба относятся породы, распрос-траненные преимущественно в южных районах и внешне отли-чающиеся тем, что листья у них опадают только зимой или да-же весной при появлении молодых. Его древесина ценится намного дороже. Она используется преимущественно при из-готовлении деревянной мебели, украшенной резьбой, и высо-кокачественного паркета. Лучшую древесину дает дуб в воз-расте 80-150 лет, выросший в густых смешанных лесах. Счи-тается, что в чисто дубовых лесах деревья приземисты, толсты и сучковаты.

Весенний дуб . Данная разновидность дуба внешне отличает-ся тем, что желуди висят на длинных черешках (этот морфоло-гический признак отсутствует у зимнего дуба). Древесина ве-сеннего дуба отличается большей вязкостью, серым цветом и наличием большего количества сучков. По своим качествам она считается ниже древесины зимнего дуба.

Условия роста

Растут дубы сравнительно медлен-но. Максимальный прирост в высоту продолжается в интервале от 20 до 80 лет, затем деревья набирают пре-имущественно толщину.

Продолжительность жизни — в среднем 500 лет, но встречаются и долгожители. Пример — знамени-тый «Стелмужский старик» в литов-ском природном парке Стелмужи, возраст которого около 2000 лет. В Горках Ленинских растет великан, объявленный памятником природы. Его считают ровесником Москвы.

Для быстрого роста дубы нуждают-ся в боковом затенении и полном освещении вершины. Это и учитыва-ют при культивировании, выращи-вая деревья в коридорах, проруб-ленных среди других пород.

При восстановлении дубовых ле-сов на равнине предпочтителен по-сев, а посадку используют в малосе-менные годы или при обилии грызу-нов. Посев эффективен в засушли-вых условиях при необходимости формирования глубоко проникаю-щей корневой системы. В местах, где ранее дубы не произрастали, к высеваемым желудям примешива-ют микоризную землю или обраба-тывают их чистой культурой грибов-микоризообразователей.

Дуб в разрезе

Дерево этого журнального номе-ра относится к кольцесосудистым породам, поэтому из-за различий в строении поздней и ранней древеси-ны годичные слои заметны на всех разрезах. В ранней зоне годичных слоев хорошо видны крупные сосуды (открытые и не закупоренные тиллами), образующие сплошное кольцо отверстий. Поздняя зона плотного строения, в ней только мелкие сосуды, образующие вместе с паренхимными клетками рисунок в виде ради-альных полосок, волнистых линий вдоль границы годичных слоев, а также отдельных черточек или точек.

Дуб — ядровая порода. Древеси-на ядра темно-бурая или желтовато-коричневая. Заболонь узкая, свет-ло-желтая. На всех разрезах отчет-ливы сердцевинные лучи. Древеси-на тяжелая, твердая.

Текстура дуба определяется на продольных разрезах шириной го-дичных слоев, разницей в окраске поздней и ранней древесины, а так-же ядра и заболони. Кроме того, важную роль в образовании тексту-ры играют перерезанные сосуды в ранних зонах и сердцевинные лучи, которые имеют вид поперечных по-лосок, крапинок на радиальных раз-резах, продольных черточек и штри-хов на тангенциальных. В комлевой части крупных деревьев нередка свилеватость. На радиальном разре-зе такая текстура особенно красива.

Цвет дубовой древесины характе-ризуется следующими параметрами:

Цветовой тон, нм — 581,5;

Чистота, % — 53,1;

Светлота, % — 29,9.

В речной воде дуб сильно темнеет в результате соединения дубильных веществ с солями железа. После длительной выдержки в речной воде мореный дуб становится от зелено-вато-черного до черного. По этой же причине при распиловке сырой дре-весины на поверхности досок появ-ляются темные пятна.

Показатели блеска древесины у дуба ниже, чем у сосны. Объясняется это тем, что анатомические неров-ности (в основном сердцевинные лу-чи) на продольных разрезах (особен-но на радиальных) не позволяют получить зеркальную поверхность. При самой тщательной отделке повер-хности высота этих неровностей ос-тается не менее 200 мкм. Вот почему образуются блики и отсветы, что за-метно снижает показатель блеска.

Показатели макроструктуры дре-весины дуба частично уже были пе-речислены. Следует добавить: сред-нее число годичных слоев на 1 см по-перечного разреза — 6, процентное содержание поздней древесины в годичном слое — от 65 до 68 (в 2,4-2,5 раза больше, чем у сос-ны). Плотность поздней древесины в 2-3 раза выше, чем плотность ранней.

Физические свойства

Влажность . Свежесрубленная древесина дуба имеет следующие показатели влажности:

Ядро — 50-80%;

Заболонь — 70-80%;

Средняя — 60-80%;

Кора —117%.

При затоплении максимальная влажность составляет 116%.

Как и у других пород, у растущего дуба наблюдаются сезонные и су-точные колебания влажности, кото-рые проявляются, правда, в сущес-твенно меньшей степени.

Влаго - и водопоглощение у дубовой древесины значительно ниже, чем у сосновой,— в силу большей плотнос-ти. Защищенные покрытиями изделия из дуба практически не меняют своей влажности (поэтому дуб идеально подходит, скажем, для паркета).

Однако высокая плотность приво-дит и к большей усушке и разбуханию. Дуб из сильно усыхающих пород. Тан-генциальная усушка для ранней зоны годичного слоя составляет 8,4%, а для поздней — 9,8%. Коэффициент разбухания (изменение размеров об-разца (в процентах), отнесенный к из-менению влажности (в процентах):

Радиальный — 0,2;

Тангенциальный — 0,3;

Объемный — 0,52.

Важная характеристика — давле-ние набухания. Для дуба при нормаль-ной температуре оно составляет:

Тангенциальное — 3,10 МПа;

Радиальное — 1,54 МПа, что вдвое выше, чем у сосны.

Куда выше, чем у хвойных, и внут-ренние напряжения, возникающие в процессе сушки дубовых пиломате-риалов.

Мореный дуб надо сушить особо. Избавляясь от влаги, он сильно усы-хает, коробится и растрескивается. Не случайно выход качественных материалов при традиционных спо-собах сушки невелик. Вот почему не-которые специалисты предлагают использовать или СВЧ- , или хими-ческую (в растворах гигроскопичес-ких веществ) сушку. Последний ме-тод достаточно полно исследован в Воронежской ГЛТА.

Плотность . Ее среднее значение для древесины дуба при стандартной влажности (12%) — 690 кг/м 3 , для абсолютно сухой — 650 кг/м 3 .

Эта характеристика для дуба ощутимо зависит от места его произрастания. Наиболее плотной древесиной отличаются материалы, получае-мые на Украине и в Азербайджане (р 12 = 723-726 кг/м 3), затем следует Белоруссия (р 12 = 703-710 кг/м 3). Наименьшие показатели характерны для Краснодарского края, Прибалти-ки и Грузии (р 12 = 604-663 кг/м 3).

Плотность и твердость древесины уменьшаются с возрастом дуба. Этот факт учитывают при получении строганного шпона.

Плотность по разным зонам ствола различается у дуба заметнее, чем у хвойных пород, она нерегулярна -преимущественно полосами и гнез-дами.

Проницаемость жидкостями и газами. Воздухопроницаемость древе-сины у дуба намного ниже, чем у сос-ны (примерно в 20 раз). То же можно сказать и о водопроницаемости. Благодаря этому дубовая древесина плохо пропитывается защитными веществами.

Механические свойства

Помимо красивой текстуры и цве-та дуб обладает весьма высокими прочностными показателями . Он уступает по ним лишь ясеню и грабу.

Предел прочности:

- при статическом изгибе — 79-118МПа;

- при растяжении вдоль волокон -105-110 МПа;

- при сжатии вдоль волокон — 56-60 МПа;

- при скалывании вдоль радиальной плоскости — 7-14 МПа;

- при скалывании вдоль тангенци-альной плоскости —11-14 МПа. Модуль упругости при статическом изгибе — 8,18-11,5 ГПа.

Технологические и эксплуатацион-ные свойства:

- ударная вязкость — 80-82 кДж/м2;

твердость:

- торцевая — 63-67 Н/мм2;

- радиальная — 52-56 Н/мм2;

- тангенциальная — 42-52 Н/мм2.

Дуб — порода умеренно твердая, по-этому его износостойкость (истирае-мость) в 2-2,5 раза выше, чем у сосны.

По длительной стойкости к дефор-мациям он от сосны практически не отличается. Способность удержи-вать крепления (гвозди, шурупы) вы-ше, чем у нее, в 2-2,5 раза.

Способность к гнутью, характери-зующаяся отношением высоты сече-ния (толщины заготовки) h к радиусу изгиба R, h/R = 1:4 (для бука 1:2,5; для сосны 1:11).

Дуб трудно обрабатывается ре-жущим инструментом. Это объяс-няется не только его высокой плот-ностью, но и особенностями ана-томического строения его древе-сины. Удельная сила резания для него в 2-2,5 раза выше, чем для сосны. Примерно так же соотносят-ся и периоды стойкости режущего инструмента (характеристики затупления). Степень уширения зубьев на сто-рону для рамных пил составляет для влажной, сухой и мерзлой дубовой древесины — 0,65-0,75 мм. Для дисковых пил диаметром от 135 до 315 мм — 0,3 мм. Для ленточных пил: 0,4-0,45 мм — для влажной и 0,3-0,4 — для сухой и мерзлой дре-весины.

Уже упомянутые анатомические элементы на продольных разрезах древесины дуба не позволяют в про-цессе шлифовки устранить микроне-ровности (менее 200 мкм). Дуб лег-ко морится до черного цвета, расход отделочных материалов умеренный.

Древесина дуба стойка к биологи-ческому воздействию (поражению грибами). Причем чем старше дере-во, тем выше его биостойкость. Са-мая биостойкая древесина в нижней (комлевой) части ствола. Длительное воздействие речной воды заметно повышает твердость дуба, однако другие прочностные ха-рактеристики снижаются на 10-20%, а в некоторых случаях до 70. По всей видимости, степень снижения проч-ности дуба зависит от местных усло-вий (концентрации различных хими-ческих соединений в воде и т.п.).

Характерные пороки древесины дуба для средней полосы России — морозные трещины — следы суро-вых зим и, как следствие, внутрен-няя гниль.

Диапазон применения

На первом месте — столярное производство. Прежде всего пар-кет, погонажные изделия, лестни-цы, двери и прочие элементы ин-терьера. Решающими факторами в этой сфере служат высокая изно-состойкость, прочность, красивая текстура дубовой древесины. На оконные рамы дуб идет реже. Отме-тим: мелкие профили из него невы-разительны. Очень популярна дубовая мебель. Красивый и прочный мореный дуб хо-рош для дорогих эксклюзивных гар-нитуров, паркета, музыкальных ин-струментов и художественных изде-лий. Высоко ценится красноватая или розовая древесина североамерикан-ских дубов (кстати, более мягкая, чем у белых). Дубовый шпон облагоражи-вает менее красивые породы. Дуб давно освоен корабелами и строителями. В домостроении его применение ограничивается высо-кой стоимостью пиломатериалов. Нижние венцы или прокладки между стенами и фундаментом дольше все-го стоят, если сделаны из дуба. Из него делают сваи, которые служат десятки, сотни лет. А как не вспомнить, что коньяч-ные спирты созревают только в при-сутствии дубовой древесины. Эк-страгирование ароматических ве-ществ, содержащихся в ней, во мно-гом формирует вкусовой букет конь-яка. Необходимы танины дуба для созревания и старения красных и десертных вин. Вот почему весьма важной областью применения дуба остается производство бочек и дру-гой бондарной посуды. Кора и древесина (особенно мо-лодых деревьев) используются для получения танинов, применяемых в кожевенном деле и медицине. Пробконосные дубы снабжают нас материалом, позволяющим надеж-но закупоривать самые разные бу-тылки.

В Китае на листьях зубчатого дуба выкармливают шелкопряда. Опытные хозяйки используют дубо-вые листья для солений, а некоторые любители русской бани предпочита-ют дубовые веники всем прочим. Велико природоохранительное значение дубовых насаждений. Они занимают первое место в по-лезащитном лесоразведении. Дуб превосходит многие породы по оз-доровительному влиянию на окру-жающую среду, так как интенсивно выделяет кислород. Дубы, особен-но старые, отличаются высокими эстетическими качествами. За-метьте, с каким особым настроени-ем вступаем мы под сень дубовых аллей.

Заинтересовали правила промышленного распила дерева, а также отличия и характеристики древесины различного способа распи ливания. Так что, кому интересно, - читайте. Знания пригодятся при покупке стройматериалов и строительстве дачного дома.

Существует радиальный распил, при котором плоскость разреза проходит через сердцевину ствола. Древесина таких досок довольно однородна по цвету и текстуре, межкольцевые размеры минимальны. Доски радиального распила-2 устойчивы к внешним воздействиям, практически не подвергаются деформации и обладают высокой износостойкостью. Доска радиального распила имеет коэффициент усушки = 0,19%, а коэффициент разбухания = 0,2%. Эти показатели у пиломатериалов радиального распила вдвое лучше, чем у доски тангенциального распила. У доски радиального распила процесс усушки и разбухания идет по ширине волокон - толщина доски, а у тангенциального расила по ширине доски, т.к. волокна у "тангенса" расположены по ширине. Соответственно, у доски пола, паркетной доски, имитации бруса, блок-хауса, вагонки - радиального распила - щелей практически нет по сравненю с аналогичными изделиями тангенциального распила. конструктивные особенности:

Поскольку выход досок радиального распила составляет 10 – 15% от общего объёма, стоимость их довольно высока. Схема распиловки для максимального получения доски радиального-2 и полурадиального распила-3.

Тангенциальным-1 называется распил, при котором плоскость разреза проходит на расстоянии от сердцевины, по касательной к годичному слою ствола. Такие доски имеют ярко выраженную текстуру и насыщенный волнообразный рисунок годовых колец. Доски тангенциального распила - 1 имеют более высокие коэффициенты усушки и разбухания, но более доступны по цене.

Радиальный распил-2 древесины - способ распила бревна, при котором все волокна в доске идут вдоль направления годовых колец. При радиальном распиле пиломатериал обладает наилучшими физико-механическими качествами. Прочность и твёрдость древесины при радиальном распиле выше, чем при тангенциальном.

Выход доски радиального распила-2 обычно невелик (не превышает 30%). На продольно-распиловочных станках UP-700 выход доски радиального распила достигает 60%. Такой высокий показатель достигается благодаря системе оптимизации распила. Выбирая среди критериевоптимизации максимальный выход доски радиального распила, условия радиальности и полурадиальности-3 распила, технолог определяет процент выхода радиальной доски.